|

開催日時

|

2006年7月23日(日)

|

|

開催会場

|

浜松市内

|

|

参加者

|

万里子 幸弘

|

まだ、日本列島は梅雨前線に阻まれ

九州では毎週のように大雨で死者が出ており

静岡でも特に天竜川上流域ではかなりの被害が出ている

昨年は、三島にてタミヤで育ったプラモデルたちが展示公開されていました

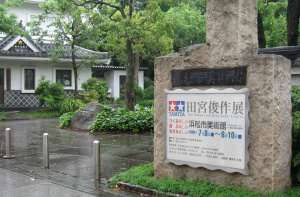

今年は、社長である“田宮俊作様”の歴史を見れるとあって

多くの方が足を運んでおります

しかも、浜松美術館と言うことで一つ一つの展示に重みを感じます

時間に追われる生活をここしばらくしています

私たちだけ一日が23時間しかないように感じるのは私だけでしょうか?

と言うわけで、新幹線が好きな万里子さんのおかげで

浜松まで40分で行くことができました

本当は、飛行機の方が好きみたいです

田舎都市浜松

はっきり言って、静岡より近代化しています

しかし、建てても建てても赤字経営で街は空洞化が進んでいます

行政の失策が多い街でもあります

みなさ〜ん

ここが浜松で〜ちゅ!

駅より遠鉄バスで10分ほどのところに

浜松美術館は静かにたたずんでいます

石をふんだんに使った小径は、お金がかかってる事を

十分市民に見せつけています

さすが、箱物大好き行政です

しとしと降ってくる雨に肩を濡らしながら・・・

エントランスにちょっと負けているようなたたずまいの美術館

公民館みたいです

16:30 雨です

しかし、中はやっぱり美術館でした

タミヤさんに務めている方を発見

日曜日にお仕事お疲れ様です

今日は、土用の丑の日

さて、土用の丑の日って何でしょう?

土用とは古代中国で考え出された思想の陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)に

基づき割り当てられた期間です。

五行(木火土金水)の五時(春・夏・土用・秋・冬)を四季に割り当てた期間で、

立春・立夏・立秋・立冬のそれぞれ前十八〜十九日間(各季節の終り)があり、

土用は四季の間にあってその生成を助けるものと考えられています。

年間に四回あり相生(そうじょう)の火生土(かしょうど)の関係で

夏の土用が特に注目されています。

なんでウナギなのか?

夏バテ防止のためにウナギを食べるという習慣が定着したのは、

江戸時代中後期になってから。

売り上げ不振に悩んだウナギ屋から、

相談を受けた平賀源内が「今日は土用の丑の日」

と書いた張り紙を出して宣伝し繁盛したそうです。

丑(うし)の日に「う」の付く物(うどん・うり・梅干など)

食べると体に良いとの言い伝えがあり、

「うなぎ」が合致したと考えられます。

でも、2,3日してからウナギを買いに行くと安いよ

戻る